长期以来,鸡尾酒疗法中的“固定客人” 核苷类逆转录酶抑制剂(NRTI)在方案中占据着重要的骨干药物地位。常用的骨干药物3TC、TDF、FTC、AZT和ABC均在临床中使用时间较长、经验较多,但是也伴随着一些临床不良反应与事件的发生。替诺福韦艾拉酚胺(TAF)的问世为骨干药物注入了新的血液,TAF与TDF药物有效成分相同,但是相关肾毒性、骨毒性减小,优化了使用者的用药体验,成为了TDF的理想替代药物。基于TAF的复合制剂也已经纷纷上市,如达可辉、捷夫康、必妥维等。

长期以来,鸡尾酒疗法中的“固定客人” 核苷类逆转录酶抑制剂(NRTI)在方案中占据着重要的骨干药物地位。常用的骨干药物3TC、TDF、FTC、AZT和ABC均在临床中使用时间较长、经验较多,但是也伴随着一些临床不良反应与事件的发生。替诺福韦艾拉酚胺(TAF)的问世为骨干药物注入了新的血液,TAF与TDF药物有效成分相同,但是相关肾毒性、骨毒性减小,优化了使用者的用药体验,成为了TDF的理想替代药物。基于TAF的复合制剂也已经纷纷上市,如达可辉、捷夫康、必妥维等。

以往,非骨干药物多选用非核苷类逆转录酶抑制剂(NNRTI)或蛋白酶抑制剂(PI)。随着更多种NNRTI、PI与整合酶抑制剂(INSTI)的问世,鸡尾酒方案的组合逐渐多样化。比如目前使用较多的基于艾维雷韦(EVG)的捷夫康、基于多替拉韦(DTG)的绥美凯、2020年上市的基于比克替拉韦(BIC)的必妥维,其本质都是在骨干药物的基础上使用了新的整合酶抑制剂,耐药屏障更高、可能带来的不良反应更少。而2021年上市的基于多拉韦林(DOR)的复合药物德思卓,更是使用了新的NNRTI药物作为联合治疗的一部分,减少了传统NNRTI类药物的多种不良反应。

以往,非骨干药物多选用非核苷类逆转录酶抑制剂(NNRTI)或蛋白酶抑制剂(PI)。随着更多种NNRTI、PI与整合酶抑制剂(INSTI)的问世,鸡尾酒方案的组合逐渐多样化。比如目前使用较多的基于艾维雷韦(EVG)的捷夫康、基于多替拉韦(DTG)的绥美凯、2020年上市的基于比克替拉韦(BIC)的必妥维,其本质都是在骨干药物的基础上使用了新的整合酶抑制剂,耐药屏障更高、可能带来的不良反应更少。而2021年上市的基于多拉韦林(DOR)的复合药物德思卓,更是使用了新的NNRTI药物作为联合治疗的一部分,减少了传统NNRTI类药物的多种不良反应。

常用非骨干药物依非韦伦的精神类不良反应经常对服药者的生活造成影响。基于循证医学证据,WHO已将原有的每日600mg的推荐剂量,改为根据患者具体情况将剂量调整至每日400mg或每日600mg,明显减少了不良反应发生率。

常用非骨干药物依非韦伦的精神类不良反应经常对服药者的生活造成影响。基于循证医学证据,WHO已将原有的每日600mg的推荐剂量,改为根据患者具体情况将剂量调整至每日400mg或每日600mg,明显减少了不良反应发生率。

在靶点种类方面,药物研发也有着长足进展。目前新的抗逆转录病毒药物种类包括:融合抑制剂(FI)、gp120附着抑制剂、CCR5拮抗剂、单克隆抗体类药物等,其原理是针对HIV感染中不同步骤、不同靶点,以抑制其进一步感染的进程。中国科学家自主研发成功的新一代抗艾滋病药物艾博韦泰即属于新型融合抑制剂。

在靶点种类方面,药物研发也有着长足进展。目前新的抗逆转录病毒药物种类包括:融合抑制剂(FI)、gp120附着抑制剂、CCR5拮抗剂、单克隆抗体类药物等,其原理是针对HIV感染中不同步骤、不同靶点,以抑制其进一步感染的进程。中国科学家自主研发成功的新一代抗艾滋病药物艾博韦泰即属于新型融合抑制剂。

说起鸡尾酒药物,很多人脑海中都会浮现一大把五颜六色大小不一的药片,服药频率各异:有每天一次,还有每天两次甚至三次。固定剂量复合药物(FDC)是一种药物形式,将原有的不同种类的药物按每天所需剂量融合为一片,服药者只需要每天服用一次。已经有许多研究表明,每日一片的服药方案能够帮助增高服药者的依从性,减少晚服、漏服的出现,这样的服药方式也能够帮助服药者减少多次服药引起的社交焦虑、保护隐私、减少歧视、污名化。

说起鸡尾酒药物,很多人脑海中都会浮现一大把五颜六色大小不一的药片,服药频率各异:有每天一次,还有每天两次甚至三次。固定剂量复合药物(FDC)是一种药物形式,将原有的不同种类的药物按每天所需剂量融合为一片,服药者只需要每天服用一次。已经有许多研究表明,每日一片的服药方案能够帮助增高服药者的依从性,减少晚服、漏服的出现,这样的服药方式也能够帮助服药者减少多次服药引起的社交焦虑、保护隐私、减少歧视、污名化。

除了传统的口服药物,针剂型药物也逐渐问世。从每周一次到每4-8周一次,新的长效针剂在预防和治疗方面的临床研究中都显示出了不错的效果。2020年获得美国FDA批准的基于卡博特韦(cabotegravir)的Cabenuva长效注射剂在无治疗失败的成人患者的临床试验中表现不俗,在刚刚结束的两项临床研究中,基于卡博特韦的长效针剂也被证实可以作为暴露前预防方案,保护具有HIV感染风险者。

除了传统的口服药物,针剂型药物也逐渐问世。从每周一次到每4-8周一次,新的长效针剂在预防和治疗方面的临床研究中都显示出了不错的效果。2020年获得美国FDA批准的基于卡博特韦(cabotegravir)的Cabenuva长效注射剂在无治疗失败的成人患者的临床试验中表现不俗,在刚刚结束的两项临床研究中,基于卡博特韦的长效针剂也被证实可以作为暴露前预防方案,保护具有HIV感染风险者。

除了长效针剂,在暴露前预防方面,全球多个国家正在展开部分地区试点或全国项目,暴露前预防药物在一些国家内已经被纳入临床诊疗常规,甚至在部分地区进入了非处方药物(OTC)名单。在常用的每日服用的方案以外,临床研究也在进一步检验新的按需服用方案。在国内,舒发泰已于2020年获批新的适应症用于暴露前预防。

除了长效针剂,在暴露前预防方面,全球多个国家正在展开部分地区试点或全国项目,暴露前预防药物在一些国家内已经被纳入临床诊疗常规,甚至在部分地区进入了非处方药物(OTC)名单。在常用的每日服用的方案以外,临床研究也在进一步检验新的按需服用方案。在国内,舒发泰已于2020年获批新的适应症用于暴露前预防。

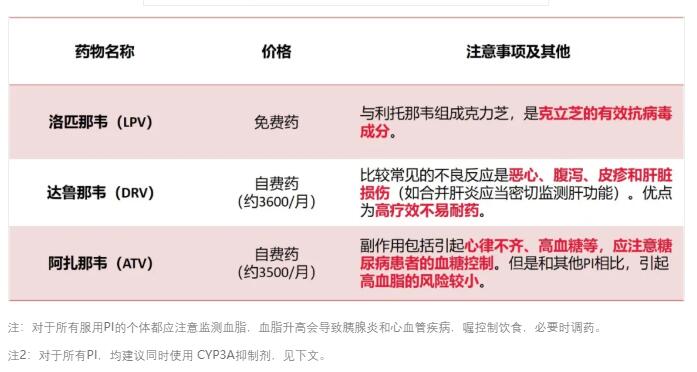

目前,中国常用的基于免费药物的一线方案为TDF (AZT) + 3TC + EFV (NVP),比如前文提到的替拉依方案。具体用药根据不同的个体情况如骨密度、肾功能风险、不良反应耐受程度等进行选择。如果无法耐受或耐药,中国较为常用的二线方案即基于克力芝的方案。

在过去10多年里,艾滋病药物的更新速度之快可以说是医学界的奇迹,也展示出全球科研人员对于艾滋病研究的全情投入和战胜病毒的决心。

HIV感染者可以吃上拯救生命的药,无论是寿命还是其他健康指标几乎和非感染者无异,且在病毒得到抑制之后也不会通过性行为传播给别人。我们有理由相信,随着医学技术的进一步发展,治愈艾滋病并非天方夜谭。

在过去10多年里,艾滋病药物的更新速度之快可以说是医学界的奇迹,也展示出全球科研人员对于艾滋病研究的全情投入和战胜病毒的决心。

HIV感染者可以吃上拯救生命的药,无论是寿命还是其他健康指标几乎和非感染者无异,且在病毒得到抑制之后也不会通过性行为传播给别人。我们有理由相信,随着医学技术的进一步发展,治愈艾滋病并非天方夜谭。